导语:

当“上云”成为企业数字化转型的标配,不少人默认这个行业已经进入稳定阶段:大厂主导、价格内卷、基础设施重资产。但事实正在发生变化。

中心化架构的边界正在逼近,而去中心化的“拼装型算力体系”开始浮出水面。

近日,一家名为零极(Zerolimit)的中国科技公司向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了F-1招股书,冲刺纳斯达克上市。它既不建大型数据中心,也不提供传统公有云租赁服务,而是尝试以一种分布式的部署方式重构底层算力体系。

这家公司或许不会成为AWS、阿里云那样的“巨塔”,但它提供了另一种值得关注的模型:以软硬一体节点为核心,构建一个由边缘向内生长的算力网络。本文将结合零极招股书,对其进行案例剖析。

一、中心化云架构的“后周期瓶颈”

过去十年,中心化云架构主导了全球计算资源的建设方向。企业通过接入阿里云、AWS、Azure等大型公有云,完成从本地服务器到云端资源的过渡,获得了弹性扩容、统一运维等效率提升。

但随着技术演化与边缘场景增长,这套架构也逐渐暴露出边际效益递减的问题:

● 能耗高、部署重:大型数据中心的电力、冷却、运维成本逐年上升,绿色算力难以快速跟上;

● 安全隐患集中:中心化结构极易成为攻击目标,单点故障可能导致系统级宕机;

● 边缘场景适配难:在教育、司法、制造、内容分发等领域,用户对数据本地化处理、低延迟交互的需求愈发突出;

● AI推理与生成爆发后,算力向“端侧-边缘侧”迁移,中心化架构难以适应千场千面的部署场景。

近两年,“去中心化”“边缘部署”再次成为行业讨论重点。部分企业尝试将部分服务“从云上搬回边缘”,以更灵活的方式管理数据与算力。这种趋势催生了多个细分方向:

● 边缘计算平台的兴起(如Cloudflare、Fastly等);

● 异构算力管理与弹性调度的需求上升;

● 传统IDC与新型“节点设备”之间的融合探索。

这不是云计算的“终点”,而是重构的开始。

二、从“建中心”到“织网络”

在这一趋势下,零极提出了一个不同于传统IaaS厂商的方向——不把算力集中建在一个地方,而是通过大量轻节点的拼接式部署,构建一张弹性的“拼装式”分布式网络。

这背后并非一个抽象概念,而是一整套软硬件体系的技术工程:

每一个“超融合微中心”节点,集合了服务器、网络模块、AI芯片、安全加密系统和能耗控制模块。据零极官网披露,单台设备可在最小5㎡内(净占地面积0.72㎡/台:600mm(宽)X 1200mm(深) X 1600-2000mm(高))完成部署;

节点可以是一个学校机房、一家仲裁机构的数据归档柜,甚至是一个社区办公楼的一角;

通过自主研发的ZVR虚拟路由协议(Zerolimit Virtual Routing Protocol),这些节点可在局域和广域环境下动态发现、调度资源,形成协同网络;

节点之间可并发执行存储、计算、加密、验证等任务,具备高冗余、高并发、可拓展性,而无需依赖某一个“总控服务器”。

这种架构的核心逻辑是:向分布式(边缘)节点放权,把算力和数据处理能力“下沉”到场景终端,更贴近业务现场和数据源,也更适配复杂的分布式AI推理及应用。

三、技术栈与自主能力

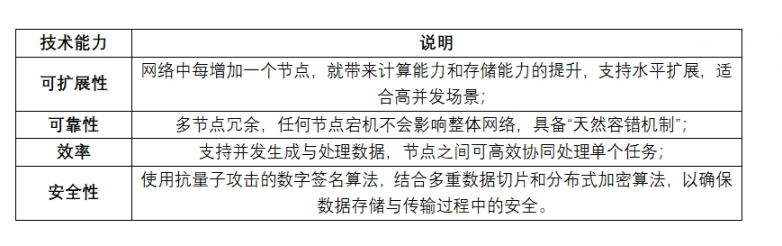

零极在其招股书中强调了对“下一代互联网底层架构”的研发投入。据披露,其整个技术体系围绕几个核心模块展开:

其自主开发的“ZVR协议”(Zerolimit Virtual Routing Protocol),被用于在大规模节点间快速完成任务调度与资源定位。这一协议成为其分布式操作体系的核心技术基石。

截至2024年9月,公司已获得2项注册商标、38项软件著作权、11项专利和1项相关牌照,取得国家级高新技术企业与“专精特新”企业认证。

四、产品体系与商业路径

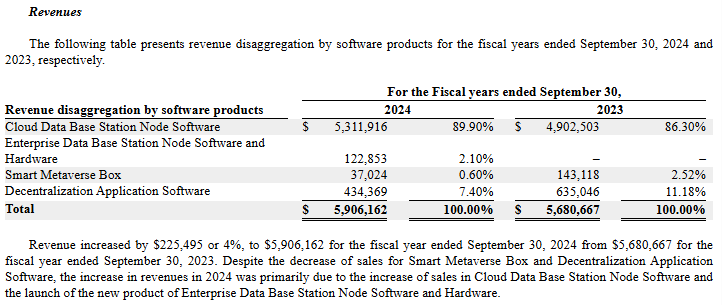

与传统云厂商“售时间/售容量”的运营逻辑不同,零极的营收结构更偏向“基础设施+平台工具+应用支持”的复合模式。

零极披露的产品收入构成

主要产品:

1、超融合微中心(Enterprise Data Base Station Node):面向机构端推出的软硬一体集成设备,是当前主推产品,适用于企业级本地部署,该产品融合了分布式存储、分布式通用算力、AI算力分布式调度和安全能力,可替代小型数据和智算中心;

2、云数据基站节点软件:构建分布式网络的基础软件模块,使终端设备可作为分布式网络节点接入网络;

3、分布式应用软件:包括分布式域名系统、分布式云盘、电商工具、数字藏品软件等;

4、家庭级轻节点设备:部署在家庭场景中参与存算贡献,定位类似“边缘小节点”,占比不高。

其中,“超融合微中心”设备于2024年正式推出,是公司未来产品矩阵中的关键组件。该设备支持在非数据中心场景中快速部署,广泛适用于办公楼宇、教育园区、内容分发网络等中型场景,可替代传统服务器房部署,降低初期建设成本。

商业路径:

1、向行业用户出售节点设备;

2、授权部署分布式操作系统和基础平台;

3、提供定制化部署与后续升级服务;

4、在特定垂直场景(司法、教育、分布式电商等)中构建解决方案。

根据招股书披露,零极的解决方案目前已被用于教育信息平台、视频内容分发、在线仲裁服务、分布式电商等垂直场景。不过,其商业化进程仍处于早期阶段,未来收入能否扩大到标准化平台租用层面,仍需观察。

五、为什么是现在

从招股书披露看,零极的股权结构较为集中,尚无外部机构投资人参与。因此,此次赴美IPO并非“退出通道”,更倾向于通过上市验证其技术路径的可行性,同时借助资本市场拓展全球化布局。

公司的融资用途主要包括:

● 扩大设备生产能力,支持大规模节点投放;

● 加强分布式平台系统的研发与升级;

● 拓展东南亚、中东等海外市场;

● 建设标准化服务体系以支持跨区域部署。

虽然目前公司规模有限、仍处于早期商业化阶段,但其“分布式可信云基础设施提供商”的战略定位,以及在抗量子级别安全技术等底层能力上的储备,正和全球去中心化计算与新一代互联网架构的趋势形成高度契合

值得注意的是,在Web3行业政策环境逐步松动的背景下(包括加密ETF放行、去中心化金融法规落地等),美股市场对分布式可信网络与下一代计算模型企业的投资热度显著上升。以ARK旗下“Next Generation Internet ETF”为例,过去一年内已实现接近翻倍的增长。

此时点登陆美股,或将为零极打开更大的融资空间与技术溢价窗口。

专注下一代互联网技术的ARKW近一年价格走势

六、结语:去中心化是否会成为下一个主流?

零极不是一家传统意义上的云厂商,也不是一个纯粹的Web3概念公司。它所尝试的,是在中心化架构愈加臃肿之际,用分布式模型重构数字基础设施的边界与效率。

是否最终成功,还有诸多不确定性——包括部署密度、场景规模、生态搭建等。

但它提供了一种有别于大厂主导模式的思路:不是把所有资源集中在一处,而是让每个设备都能成为网络的“细胞”。

在下一个算力周期中,这类“拼装式云”的潜力,值得业内持续关注。

商业观察网-《商业观察》杂志社官网版权与免责声明:

① 凡本网注明“来源:商业观察网或《商业观察》杂志”的所有作品,版权均属于商业观察网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:商业观察网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明“来源:XXX(非商业观察网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

相关文章